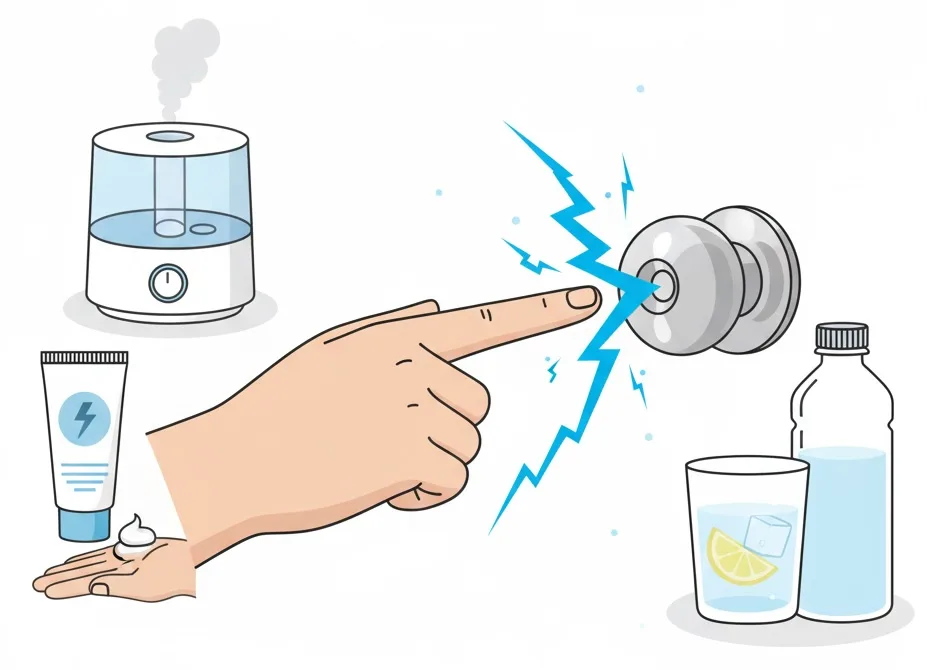

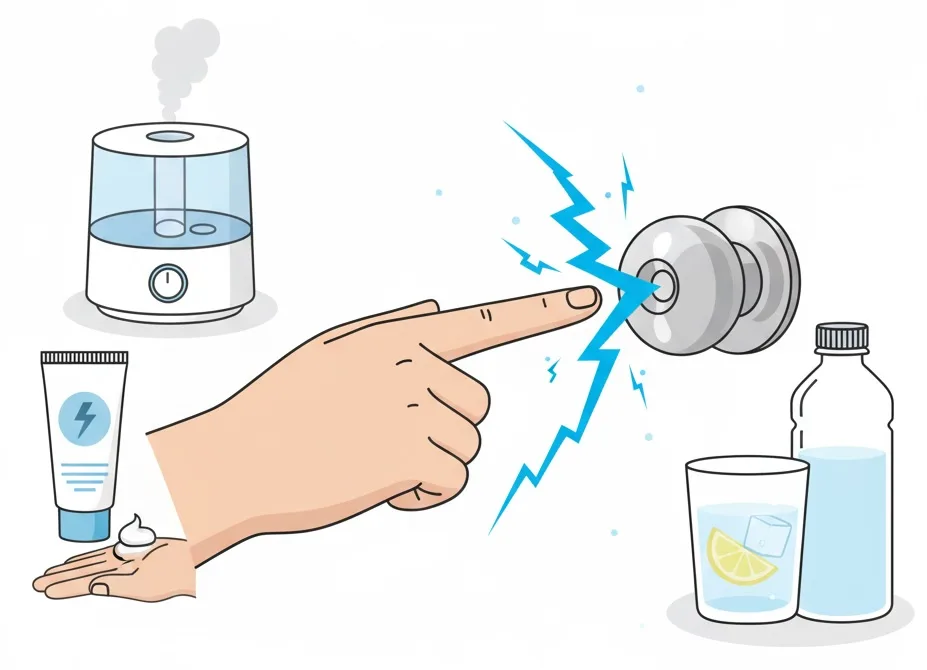

ドアノブが怖い!冬の日常に潜む静電気の脅威

寒い季節になると、誰もが一度は経験する

「ドアノブを触った瞬間の強烈なバチッ!」

という静電気ショック

小さな衝撃ですが、毎日のこととなるとストレスですよね

なぜドアノブで静電気が発生しやすいのか?

それは、空気の乾燥と、

あなたの身体に溜まった「電気」が一気に金属に流れ込むためです

この記事では、「静電気 ドアノブ 対策」を探しているあなたへ、

その原因を理解した上で、

今すぐできる予防法から、根本的な体質改善対策まで、

決定版の解消法を徹底解説します!

1. ドアノブ静電気の発生メカニズム(原因を知る)

静電気ショックは、以下の3ステップで発生します

- 蓄電(摩擦):

服の繊維(特にウール、ポリエステル、アクリルなど)と、

床や椅子などの摩擦により、あなたの身体に電気が溜まる - 帯電:

乾燥した冬の空気(湿度が低い状態)では、

溜まった電気が空気中に逃げられず、身体に留まり続ける - 放電(ショック):

ドアノブのような「金属」は電気を通しやすい(導体)ため、

身体に溜まった電気が一気にドアノブへ流れ込む瞬間に

「バチッ!」というショックが発生する

2. 【即効性あり】ドアノブを触る直前の4つの応急対策

今すぐ静電気ショックを回避したいときに有効な、

「放電のタイミングをずらす」対策です

① 金属以外の場所を経由する

ドアノブに触れる前に、体内の電気をゆっくり逃がすクッションとなるものを触りましょう

- 壁や柱:

コンクリートや木材の壁、柱など、

金属以外の広い面を手のひら全体で触ってからドアノブに触れる - 床:

可能であれば、ドアノブに触れる前に靴底が床に接地していることを確認する

② 面積の小さいもので先に触れる

指先よりも広い面積で触れたほうが、

ショックを分散できます。しかし、緊急時は指先ではなく、

鍵や硬貨など、面積の小さい金属製のもので

先にドアノブの金属部分に触れて先に放電させるのも有効です

③ 手のひら全体でゆっくり触れる

指先などの狭い面積で触れると、

電気が一点に集中してショックが大きくなります

- ショックを分散させるために、

手のひら全体(または手の甲)でドアノブをゆっくり、

優しく触るように意識しましょう

④ 湿り気を与える(ハンドクリーム活用)

乾燥は帯電の原因です

ハンドクリームやリップクリームを塗って手のひらを軽く湿らせることで、

肌表面の抵抗値を下げ、電気を逃がしやすくできます

💡 おすすめ:

塗った後ベタベタしないアベンヌのハンドクリームなどは、

塗ってすぐにドアノブに触れることができて便利です

3. 【根本対策】静電気を「溜めない」ための生活習慣

身体に静電気を溜めにくくする、

根本的な対策は「湿度」「素材」「体調」の3つです

対策1:部屋の湿度を上げる

湿度が上がると、

空気中の水分が電気を逃がす役割を果たしてくれるため、

身体に電気が溜まりにくくなります

- 理想の湿度:

40%〜60%を保つ - 具体策:

加湿器を使用する、洗濯物を部屋干しする、観葉植物を置く

関連記事:加湿器フィルターの掃除裏技!カルキ・カビを一掃するクエン酸と塩素の使い分け

対策2:衣類の素材を組み合わせる

衣服の素材の組み合わせが、

最も静電気を発生させます

特に「プラスの電気」と「マイナスの電気」が

離れている素材同士が摩擦すると

静電気が発生しやすいです

| 相性の悪い(静電気が発生しやすい)組み合わせ | 相性の良い(発生しにくい)組み合わせ |

| アクリル + ポリエステル(フリースなど) | 綿 + 麻 |

| ウール + ナイロン | 同じ種類の素材同士(例:綿 + 綿) |

👚 静電気防止スプレーの活用

- 着替える前に衣類にスプレーすることで、

摩擦による帯電を防げます(特にアウター、フリースなどに有効) - お掃除LABの静電気防止スプレーのような

アルコール不使用・無香料・銀イオン配合の製品なら、

デリケートな衣類や、お部屋の布製品にも安心して使用でき、

抗菌効果も期待できます

💡 お掃除LAB「静電気」防止スプレーの製品概要

このスプレーは、静電気対策を主目的としつつ、

衛生面や使用感にも配慮した多機能な日本製スプレーです

ポイントは日本製!

📌 主要な特徴

| カテゴリ | 特徴 | メリット |

| 主な用途 | 静電気防止 / 帯電防止剤 | 衣類や布製品の摩擦による「バチッ!」という不快な静電気ショックを防ぎます |

| 衛生機能 | 銀イオン配合 | 抗菌効果が期待でき、衣類や空間の衛生対策に役立ちます |

| 使用感 | 無香料 | 香りつきが苦手な方や、香りを重ねたくない場合に最適です |

| 安全性 | アルコール不使用 | アルコールに敏感な方や、デリケートな素材への使用時の配慮がされています |

| その他の対策 | 花粉 / ウイルス | 静電気による花粉やホコリの付着を防ぐことで、間接的に花粉対策やウイルス対策をサポートします |

| 製造 | 日本製 (200ml) | 国内製造で、品質に対する信頼性が高いです |

✅ このスプレーが特に向いている方

- 静電気ショックを頻繁に経験し、対策を求めている方

- 冬場の衣類(特にフリース、ウール、ポリエステルなど)のまとわりつきを解消したい方

- アルコール成分を避けたい方や、お子様の衣類などにも使用したい方

- 無香料で、香りが残らない静電気防止剤を探している方

- 銀イオンによる抗菌効果も同時に期待したい方

このスプレーは、静電気の防止に加え、

衛生面と使用感(無香料・アルコールフリー)にも配慮した、

多目的に使える製品であると言えます

対策3:体内の水分量を増やす

体内の水分量が少なくても電気は溜まりやすくなります

- 水分補給:

日頃から意識して水分補給を行い、

身体を乾燥させないようにしましょう

💧 体内の水分量を効率よく増やす6つのコツ

1. 「飲む時間」を決めて習慣化する(トリガー設定)

喉が渇いてから飲むのではなく、タイミングを決めてルーティン化しましょう

- 起床直後:

寝ている間に失われた水分を補給するため、

コップ一杯(200ml程度)の水を飲む - 食事の30分前:

消化を妨げず、適度な水分を補給 - 入浴前後、運動前後:

大量に汗をかくタイミングで確実に補給する - 就寝前(少量):

夜間の脱水予防になりますが、

飲みすぎると夜間頻尿になるためコップ半分程度に留める

2. 「水を飲む」以外の水分摂取を増やす

純粋な水が苦手な場合は、水分が多く含まれる食品や飲み物を活用しましょう

- 野菜・果物から摂る:

きゅうり、トマト、レタス、スイカ、イチゴなどは水分量が非常に豊富です - 温かい飲み物を活用:

白湯やハーブティー、ノンカフェインのお茶は、

身体を冷やさずに水分を補給できます - スープ・味噌汁を飲む:

食事の際に汁物を摂ることで、

塩分や栄養も同時に摂取でき、水分の吸収を助けます

3. 「カフェイン・アルコール」の摂りすぎを控える

カフェイン(コーヒー、緑茶、エナジードリンクなど)やアルコールには利尿作用があります

- これらを摂取すると、飲んだ量以上に尿として排出されやすくなり、

体内の水分量が減ってしまう可能性があります - これらの飲み物を飲んだ後は、

必ず同量以上の水を飲むように心がけましょう

4. ペットボトルやマイボトルを常に「視界」に入れる

物理的に近くに水分を置いておくことで、

無意識に手に取る回数が増えます

- 定位置を決める:

デスクの上、ベッドの横など、普段過ごす場所の「手が届く範囲」に置く - ボトルに目盛りをつける:

10時までにここまで、15時までにここまで、

といった目標を設定すると達成感が得られます

5. 「水分補給アプリ」やリマインダーを活用する

スマホアプリやスマートウォッチのリマインダー機能を使って、

飲むべき時間になったら通知を受け取るように設定します

6. 一度に大量に飲まず、「こまめに」飲む

一度に大量の水を飲んでも、

尿としてすぐに排出されてしまい、

体内に留まりにくいです

- 理想:

1回あたり150ml~250ml程度の量を、

1日の間に8回~10回に分けて「こまめに」飲むのが最も効率的です

💧 体重に基づく基本的な水分補給量の目安

一般的に、成人の場合、食事から摂取する水分を除き、

飲料水として摂取すべき目安量は、以下の計算式で求められます

1. 成人の一般的な目安

| 体重 (kg) | × | 係数 | = | 1日の必要な水分量 (mL) |

| 体重 | × | 30~35 mL | = | 必要な水分量 |

【計算例】

- 体重 60 kg の人の場合:

- 60 kg×30 mL/kg=1800 mL

- 60 kg×35 mL/kg=2100 mL

- → 1日あたり約 1.8 リットル~2.1 リットルが目安となります

2. 年齢による調整の目安

年齢や体格によって、必要な水分量はわずかに変動します

| 年齢層 | 係数 (mL/kg) | 備考 |

| 若年者 (30歳以下) | 35 ~ 40 mL/kg | 代謝が活発なため多めに |

| 一般成人 | 30 ~ 35 mL/kg | 標準的な目安 |

| 高齢者 (55歳以上) | 25 ~ 30 mL/kg | 喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な補給が特に重要 |

🏃 活動量に応じた追加補給の重要性

上記の目安量は、安静時や通常の生活を送る場合のものです

運動や発汗が多い環境では、失われた水分量を追加で補給する必要があります

- 運動時:

- 運動中は、1時間あたり 500 mL~1000 mLを目安に、こまめに補給してください

- 特に発汗が多い場合は、水だけでなく塩分やミネラル(スポーツドリンクや経口補水液)

を含むものを摂ることが脱水症状予防に重要です

- 気温・室温が高い場合:

- 夏場や暖房の効いた室内では、

不感蒸泄(皮膚や呼吸からの水分の蒸発)が増えるため、

通常の目安量より200 mL~500 mL程度多めに摂ることを意識しましょう

- 夏場や暖房の効いた室内では、

⚠️ 注意点

- 上記の計算量は、

純粋な飲料水(お茶、水、スポーツドリンクなど)として摂るべき目安であり、

食事に含まれる水分(約 800 mL~1000 mL)は含まれていません - 腎臓や心臓に疾患があり、

水分制限を受けている方は、必ず医師の指示に従ってください

4. ドアノブ周りに設置する便利グッズ

ドアノブに触れる場所に、静電気を逃がすグッズを設置するのも有効です

- アースプレート/シート:

ドアの近くの壁や床に貼り付けて、

触れるだけで体内の静電気を逃がすシールやプレート - キーホルダー型静電気除去グッズ:

鍵やバッグにつけておき、

金属部分を触る前にこれでドアノブに触れると、

ショックなく放電できます

車で静電気をもらう方にはもう直接車のマフラーに取り付けるタイプの静電気防止グッズもあります!

取り付けるのが少し面倒?ですが、

マフラーに取り付けるだけなので、

そこまで面倒ではないです

走行後はマフラーが熱くなっているので、

取り付ける時の温度は注意してくださいね!

🔑 まとめ:静電気対策は「乾燥対策」と「分散」が鍵

ドアノブの静電気ショック対策は、「乾燥対策」と「電気を分散させる」ことが鍵です

- 即効性:

鍵や手のひら全体で先に触れ、ゆっくり電気を逃がす - 根本対策:

加湿器や衣類の素材調整で、身体に電気を溜めない環境を作る

バチッ!という不快なショックとはもうお別れです

これらの対策を実践して、ストレスのない快適な冬を過ごしましょう!

\ YouTubeやってます /

のアプリ画面に「ポイント-反映されない」のエラーアイコンと「完全ガイド」の文字。稼げない悩みを解決するチェックリスト。-14-2-300x169.jpg)

のアプリ画面に「ポイント-反映されない」のエラーアイコンと「完全ガイド」の文字。稼げない悩みを解決するチェックリスト。-9-300x169.webp)